CENÁRIO PRÉ COP30

ABERTURA OFICIAL

PRIMEIRAS RODADAS

DEBATES E ENTRAVES

BASTIDORES E SOCIEDADE

RETA FINAL E LEGADO

BÔNUS

A 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), realizada em Belém do Pará em novembro de 2025, representou um marco na trajetória das negociações climáticas globais. Em um momento de complexas tensões geopolíticas, econômicas e ambientais, a conferência chegou carregada de expectativas para avançar no combate às mudanças climáticas, promover justiça social e garantir o financiamento necessário para adaptação e mitigação.

Este Hacks oferece uma análise da COP30, abordando debates, avanços, impasses e mobilizações sociais, integrando os aspectos políticos, econômicos e sociais da conferência. Serão explorados temas centrais como financiamento climático, adaptação, mitigação, comércio internacional e participação social, além dos desafios operacionais e perspectivas futuras, proporcionando uma visão crítica e estratégica dos rumos da governança climática, fundamental para entender os desafios atuais e as perspectivas que moldaram a agenda global de combate às mudanças climáticas.

1. O cenário pré-evento

1.1 Cenário pré-COP30

A conferência de Belém foi montada em um momento global complicado. O principal problema era político: com a mudança de governo nos Estados Unidos, a maior economia do mundo já sinalizava que não participaria das negociações, tirando força do debate. Do outro lado, a União Europeia chegava com menos dinheiro disponível devido a crises internas.

Isso criou uma oportunidade para os países emergentes. A expectativa era que China, Índia e o grupo de países em desenvolvimento (G77) assumissem o protagonismo para cobrar uma dívida antiga: o financiamento climático que os países ricos prometeram, mas não pagaram integralmente.

O Brasil, como anfitrião, apostou tudo em trazer a discussão para dentro da floresta, para mostrar que a Amazônia não é apenas um parque ecológico, mas um lugar com gente que precisa de recursos.

1.2 O que estava em jogo

A meta do evento era clara: tentar salvar o limite de 1,5ºC de aquecimento global. Relatórios divulgados logo antes da conferência mostravam que, se nada mudasse, o mundo caminharia para um aumento de 2,4ºC, o que seria catastrófico.

Por isso, havia duas grandes expectativas para a COP30:

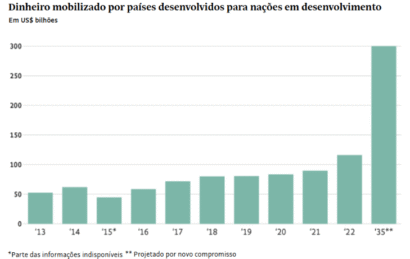

- Financiamento climático: Com a meta de US$ 100 bilhões anuais expirando, os países precisavam estabelecer um novo compromisso financeiro, o Novo Conjunto de Metas Climáticas (NCQG), que fosse realista para financiar a transição energética nos países em desenvolvimento. Além do valor, havia debates acalorados sobre as fontes de recurso, com propostas que incluíam taxações internacionais para ampliar o aporte público e privado.

- Metas de corte de emissões: Esperava-se que os países apresentassem planos significativamente mais ambiciosos para redução das emissões, por meio de Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) reforçadas, capazes de fechar o gap necessário até 2030 e manter a meta do Acordo de Paris.

Além disso, a urgência da adaptação às mudanças climáticas, sobretudo para populações vulneráveis, estava na pauta como requisito essencial para a justiça climática, ainda que as perspectivas de avanços concretos nessa área fossem cautelosas.

2. Abertura oficial

2.1 Discurso de abertura

A cerimônia de abertura da COP30 teve caráter estratégico e simbólico. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, chamou a conferência de “COP da Verdade”, destacando a urgência da crise climática e a necessidade de superar o antagonismo entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Lula enfatizou compromissos concretos e o papel do multilateralismo para enfrentar os desafios globais.

O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, destacou ainda a bioeconomia como um vetor sustentável para a Amazônia, buscando conciliar conservação ambiental com geração de emprego e renda em regiões vulneráveis.

2.2 Temas-chave e primeiras rodadas de negociação

A abertura definiu os três pilares centrais da conferência: mitigação (redução das emissões de gases de efeito estufa), adaptação (capacidade de ajuste aos impactos do clima) e justiça climática (equidade na responsabilidade e recursos climáticos).

Apesar do discurso otimista, as primeiras rodadas manifestaram resistências em pontos-chave como financiamento climático, descarbonização e comércio climático. Países desenvolvidos mostraram hesitação em compromissos financeiros robustos, enquanto os em desenvolvimento pressionavam por maiores recursos e mecanismos claros, criando um contexto diplomático exigente.

A complexidade crescente das negociações evidenciou a necessidade de habilidade diplomática para superar divergências, evitar impasses e garantir avanços consistentes nas metas da COP30.

3. A dinâmica política nas primeiras rodadas

3.1 A saga da aprovação da agenda

Nos primeiros dias da COP30, um dos momentos mais significativos foi a aprovação rápida e quase unânime da agenda oficial da conferência. A agenda incluiu os grandes eixos que orientaram o debate: financiamento climático, adaptação, mitigação, transição justa, comércio internacional e inclusão social, contemplando a participação ampliada de atores não estatais.

3.2 Participação recorde, números das delegações e blocos regionais

A COP30 registrou uma participação histórica, com mais de 195 países representados e cerca de 47 mil participantes credenciados. A maior delegação foi a brasileira, que contou com mais de 3.800 membros. Blocos regionais com afinidades geopolíticas e econômicas — como a União Europeia, o G77, os pequenos Estados insulares (AOSIS), a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e a Aliança dos Países em Desenvolvimento (LMDC) — desempenharam papel fundamental nas negociações, defendendo compromissos alinhados aos seus interesses comuns.

Surgiu também o fortalecimento do federalismo climático, com a ampliação da participação de cidades, estados e regiões, destacando a importância da descentralização das ações climáticas.

3.3 Os quatro “nós” iniciais

Desde o início, quatro frentes de batalha ficaram claras e ameaçaram travar a adoção da agenda: Financiamento Climático, NDCs (a ambição das metas), Comércio (medidas unilaterais) e Transparência. Para evitar que essas divergências paralisassem a conferência logo na largada — ativando a temida “Regra 16” de adiamento — a presidência brasileira adotou a estratégia de retirar esses temas da plenária principal. Eles foram deslocados para “consultas da presidência”, grupos de trabalho paralelos que permitiram que a agenda oficial fosse aprovada enquanto as brigas reais aconteciam nos bastidores. Essa manobra foi decisiva para garantir o fluxo das negociações.

4. Temas estruturantes: debates, entraves e avanços por área

4.1 Financiamento climático

4.1 Financiamento climático

4.1.1 O impasse antigo dos US$ 100 bilhões/ano

O financiamento climático permaneceu como a pedra angular e o ponto mais crítico das negociações. Desde 2009, a promessa dos países desenvolvidos de aportar US$ 100 bilhões anuais para o Sul Global foi marcada pelo descumprimento, gerando um déficit de confiança histórico — em 2023, por exemplo, apenas US$ 26 bilhões foram efetivamente destinados à adaptação. A COP30 tornou-se o divisor de águas entre a insistência em mecanismos falhos e a criação de um novo regime financeiro robusto. O travamento político concentrou-se na regulamentação do Artigo 9.1 do Acordo de Paris, que estabelece a obrigatoriedade dos aportes públicos pelos países ricos.

4.1.2 O Roteiro Baku-Belém

Como resposta ao impasse financeiro, o Roteiro Baku-Belém estabeleceu uma meta ampliada e multifacetada: mobilizar US$ 1,3 trilhão por ano até 2035. O plano inovou ao propor fontes de receita “extra-orçamentárias”, como a taxação global sobre a aviação internacional, transporte marítimo e grandes fortunas . O roteiro visa transformar a lógica de doação em “investimentos rentáveis”, atraindo capital privado para a economia verde. Para coordenar esses fluxos e evitar a pulverização de recursos, foi criado um “Hub de Plataformas de País” com a adesão inicial de 12 nações .

4.1.3 Alemanha, França, Noruega e BID: promessas e condicionantes

Países europeus historicamente comprometidos com o financiamento climático, consolidaram, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), anúncios significativos de aportes financeiros para o bioma amazônico e regiões tropicais prioritárias. A principal vitrine brasileira, o Fundo Florestas Tropicais Para Sempre (TFFF), encerrou o evento com compromissos de cerca de US$ 6,5 bilhões — abaixo da meta ideal de US$ 125 bilhões, mas suficiente para a partida. A Noruega liderou com uma promessa de US$ 3 bilhões, seguida pela Alemanha, que, após a gafe diplomática de seu chanceler, confirmou € 1 bilhão. Outros doadores incluíram Reino Unido, França, EUA e a entrada estratégica da Indonésia e dos Emirados Árabes. Ficou definido que 20% dos recursos do fundo serão destinados diretamente a povos indígenas e comunidades locais. A China optou por não participar do fundo, mantendo a posição de que o financiamento é responsabilidade das nações ricas.

4.1.4 Novos mecanismos financeiros

Diversos mecanismos financeiros inovadores ganharam destaque na COP30. O hedge cambial de US$ 3,4 bilhões, firmado pelo Banco Central do Brasil em parceria com o BID, exemplificou uma ferramenta para mitigar riscos cambiais através do programa Eco Invest. Além disso, o Fundo de Perdas e Danos anunciou sua primeira rodada de financiamento, abrindo pedidos de US$ 250 milhões e recebendo doações voluntárias de países como Japão, Luxemburgo e Espanha, totalizando cerca de US$ 817 milhões. A AFD (França) também anunciou um aporte de € 300 milhões para o Banco do Nordeste.

4.1.5 Negociações sobre transparência, critérios de ESG e riscos de greenwashing

O setor financeiro foi um dos focos das negociações complexas. Definiu-se que critérios ampliados de avaliação ESG deveriam orientar o financiamento, mas surgiram dúvidas e tensões sobre os riscos de greenwashing. Debates motivaram o lançamento de um guia anti-washing durante o World Climate Summit da COP, visando dar segurança jurídica aos investidores e garantir que os recursos rotulados como “verdes” tenham impacto real e verificável.

4.2 Adaptação e vulnerabilidades

4.2.1 Objetivo Global de Adaptação (GGA)

Um dos avanços mais significativos da COP30 foi a aprovação do primeiro conjunto global de indicadores para medir adaptação às mudanças climáticas. Inicialmente, havia uma proposta com milhares de indicadores, abrangendo diversas dimensões, desde gestão de recursos hídricos a segurança alimentar e infraestrutura resiliente. Entretanto, a complexidade e a diversidade das realidades nacionais pressionaram para a revisão, resultando na redução para cerca de 59 indicadores considerados mais objetivos, mensuráveis e aplicáveis globalmente. Essa simplificação buscou facilitar a adesão e implementação pelos países, especialmente aqueles com menor capacidade técnica e financeira, evitando sobrecarga e burocratização excessiva.

4.2.2 Compromisso do triplo financiamento, problemas de implementação

A COP30 consolidou o compromisso de triplicar até 2035 os recursos destinados à adaptação climática global. Apesar do peso simbólico desse compromisso, o texto final careceu de definições firmes quanto às fontes exatas, cronogramas vinculantes e os mecanismos de alocação dos recursos. O Fundo de Adaptação recebeu injeções de US$ 135 milhões e teve seu teto por país elevado para US$ 25 milhões. Essa indefinição gerou críticas entre os países do Sul e especialistas, que alertaram para o risco de ampliar ainda mais o fosso entre a retórica ambiciosa e a realidade de investimentos práticos e efetivos. Enquanto a quantificação do aumento tornou-se um objetivo comum, o litígio sobre quem deve pagar, como e em que prazo continuou como desafio político persistente.

4.2.3 Saúde, cidades, segurança alimentar, resiliência em pauta

Um dos destaques das discussões sobre adaptação foi a inclusão de questões de saúde pública e segurança alimentar nas estratégias climáticas. Os impactos do aumento da temperatura e mudanças nos padrões de doenças tropicais motivaram a inserção do novo Plano de Ação de Saúde de Belém, que prevê US$ 300 milhões para pesquisa e mitigação dos efeitos do clima sobre a saúde humana, por meio da iniciativa AdaptaSUS.

Além disso, houve reconhecimento da importância das cidades como epicentros do impacto climático. As áreas urbanas, onde vivem mais da metade da população mundial, concentraram esforços para desenvolver planos integrados que aliam infraestrutura resiliente, combate à pobreza urbana e mitigação dos efeitos locais, especialmente para populações vulneráveis. O setor de saneamento, exemplificado pelo plano da Aegea de R$ 19 bilhões no Pará, consolidou-se como uma estratégia de adaptação climática.

4.3 Transição justa e inclusão sociopolítica

4.3.1 O Mecanismo de Belém para transição justa (BAM): inovação e limites

A COP30 marcou a criação do Mecanismo de Belém para uma Transição Justa (BAM), uma iniciativa inédita voltada para garantir que a transição energética e econômica para uma matriz sustentável ocorra com justiça social, reduzindo impactos negativos sobre trabalhadores, comunidades vulneráveis e setores econômicos dependentes dos combustíveis fósseis. O BAM propôs assistência técnica, capacitação e mecanismos de financiamento dedicados para apoiar países e regiões em transição, com foco em inclusão social e desenvolvimento humano. Embora essa inovação tenha sido celebrada, o mecanismo ainda enfrenta limites importantes, como a dependência de recursos financeiros suficientes e a necessidade de coordenação eficaz entre diferentes organizações multilaterais e governos nacionais.

4.3.2 Planos de emprego verde e proteção social

Um dos pilares da transição justa é a criação de empregos verdes que combinem a preservação ambiental com geração de trabalho decente e de qualidade. Durante a COP30, foram discutidos planos para incentivar políticas de formação profissional, reconversão industrial e suporte a micro e pequenas empresas, especialmente em setores como energia renovável, manejo florestal sustentável e agricultura regenerativa. O BNDES anunciou linhas de crédito específicas de US$ 1 bilhão para micro, pequenas e médias empresas nos biomas brasileiros.

A capacitação técnica e a proteção social aos trabalhadores em transição foram destacadas como essenciais para evitar a exclusão econômica e social, garantindo que ninguém seja deixado para trás no processo de transformação das estruturas produtivas. A recomendação foi construir redes de proteção que associem políticas públicas à participação de sindicatos e organizações comunitárias.

4.3.3 Gênero, povos indígenas e voz afrodescendente amplificada

A COP30 avançou substancialmente na incorporação das questões de gênero, povos indígenas e afrodescendentes na governança climática. Pela primeira vez, o acordo final trouxe referências explícitas ao termo “Afrodescendentes”, uma vitória diplomática liderada pela Colômbia e pelo Brasil. Além de reconhecer o papel fundamental que esses povos desempenham na conservação ambiental e na promoção da justiça climática, a conferência estabeleceu metas para ampliação da inclusão dessas vozes, criando mecanismos para garantir sua representação efetiva e proteção de direitos nos acordos internacionais. Os povos indígenas garantiram compromissos financeiros de US$ 1,8 bilhão em doações diretas e a homologação de 10 novas Terras Indígenas pelo governo brasileiro.

4.4 Mitigação, descarbonização e a disputa dos fósseis

4.4.1 A polarização sobre o roadmap dos fósseis

4.4.1 A polarização sobre o roadmap dos fósseis

Um dos temas mais controversos da COP30 foi a discussão sobre o roadmap para eliminação dos combustíveis fósseis. Enquanto o Brasil, União Europeia e aproximadamente 80 países defendiam a criação de um cronograma claro para a redução gradual do uso de petróleo, carvão e gás natural, países produtores e consumidores desses recursos, como Arábia Saudita e Índia, opuseram-se vigorosamente, bloqueando o avanço do texto nesse ponto. Essa polarização refletiu a tensão entre as necessidades econômicas imediatas de países fortemente dependentes da indústria fóssil e a demanda global por ações climáticas efetivas.

4.4.2 Desmatamento zero

A COP30 reafirmou a intenção de intensificar esforços para deter e reverter a degradação ambiental até 2030. No entanto, o texto final permaneceu vago em termos de metas mensuráveis, prazos definitivos e mecanismos obrigatórios. Apesar disso, mais de 90 países assinaram uma declaração paralela apoiando o roadmap para acabar com o desmatamento. Esse posicionamento gerou aplausos por manter o tema na agenda e reforçar sua importância, mas também críticas por não avançar na operacionalização dessas metas, especialmente por representantes de sociedades civis e grupos indígenas, que cobraram uma ação mais contundente.

4.4.3 Agricultura, uso da terra e minerais críticos finalmente no debate central

Outro avanço da COP30 foi a inclusão mais explícita da agricultura, uso da terra e mineração de minerais críticos no debate global sobre mitigação e adaptação climática. A JICA (Japão) anunciou US$ 1 bilhão para recuperação de pastagens no Cerrado, e o Ministério da Agricultura lançou o programa RAIZ para captar recursos privados. No setor de energia, o Brasil lançou o compromisso “Belém 4X”, co-patrocinado por Itália e Japão, para quadruplicar o uso de biocombustíveis até 2035. A Coreia do Sul anunciou sua adesão à aliança Powering Past Coal Alliance (PPCA), comprometendo-se com o fim do carvão. A Associação Brasileira de Energia Nuclear (ABDAN) articulou a inclusão de Pequenos Reatores Modulares (SMRs) como solução de transição. O vice-presidente Geraldo Alckmin lançou a Estratégia Nacional de Descarbonização Industrial (ENDI).

Apesar disso, as discussões indicaram que o equilíbrio entre produção, conservação e desenvolvimento enfrenta desafios regulatórios complexos, demandando políticas integradas e cooperação entre múltiplos atores. O tema dos minerais críticos entrou na pauta, mas a China resistiu à sua inclusão formal no texto final, temendo barreiras comerciais.

4.5 Comércio internacional e medidas unilaterais

4.5.1 Disputa sobre protecionismo verde

A COP30 trouxe para o centro das discussões o tema do protecionismo verde, principalmente em função das políticas implementadas pela União Europeia, como a Taxação de Carbono nas Fronteiras (CBAM) e o Regulamento de Desflorestação da União Europeia (EUDR). Esses mecanismos visam reduzir a entrada no mercado europeu de produtos associados a altas emissões de carbono ou ligados ao desmatamento ilegal, pressionando os países exportadores a adotarem práticas sustentáveis. Porém, essas medidas foram vistas por diversos países em desenvolvimento como barreiras comerciais injustas e formas de neoprotecionismo, capazes de impactar negativamente suas economias e dificultar o acesso a mercados internacionais. A tensão entre proteção ambiental e livre comércio marcou as negociações, indicando a necessidade de diálogo e ajustes para evitar conflitos comerciais.

4.5.2 Mercados de carbono, compra pública sustentável

Outro foco foi o avanço dos mercados de carbono e o fortalecimento das compras públicas sustentáveis como ferramentas para a redução das emissões e a promoção de tecnologias limpas. Foi lançada a Coalizão Aberta de Mercados Regulados de Carbono, reunindo Brasil, União Europeia, China e Reino Unido, cobrindo 20% das emissões globais, para alinhar regras e evitar créditos de baixa qualidade. As compras públicas em larga escala, especialmente de bens e serviços com baixo impacto ambiental, foram apontadas como mecanismo estratégico para incentivar a transição, desde equipamentos para energia renovável até soluções inteligentes de mobilidade urbana. Foi assinada a “Declaração de Belém sobre Compras Públicas Sustentáveis” por países como Brasil, México e Noruega.

5. Bastidores e sociedade

5.1 Protestos indígenas, bloqueios e pautas populares

Durante toda a COP30, os povos indígenas e movimentos sociais desempenharam papel fundamental como protagonistas da mobilização contra avanços insuficientes e omissões relevantes. Por meio de protestos pacíficos, bloqueios e atos simbólicos, esses grupos expressaram insatisfação quanto à lentidão das negociações para garantir direitos territoriais, financiamento justo e políticas ambientais eficazes. A visibilidade conferida por esses atos ajudou a manter a questão dos direitos dos povos originários e a justiça ambiental como pilares centrais das discussões.

Durante toda a COP30, os povos indígenas e movimentos sociais desempenharam papel fundamental como protagonistas da mobilização contra avanços insuficientes e omissões relevantes. Por meio de protestos pacíficos, bloqueios e atos simbólicos, esses grupos expressaram insatisfação quanto à lentidão das negociações para garantir direitos territoriais, financiamento justo e políticas ambientais eficazes. A visibilidade conferida por esses atos ajudou a manter a questão dos direitos dos povos originários e a justiça ambiental como pilares centrais das discussões.

5.2 Mobilização de ONGs, academia e setor privado

Além dos grupos sociais organizados, ONGs ambientais, instituições acadêmicas e o setor privado tiveram protagonismo elevado. As ONGs atuaram não só como fiscais do processo, indicando vieses e retrocessos, mas também ofertando propostas técnicas e políticas para fortalecer a governança climática.

A academia reforçou o diálogo entre ciência e políticas públicas, validando os indicadores de adaptação e analisando os impactos sociais e econômicos das decisões tomadas. No campo da tecnologia, o Brasil propôs o Climate DPI, uma infraestrutura digital pública global para unificar dados climáticos, e foi lançado o “Macaozinho”, uma IA brasileira para tradução climática. Além disso, uma parceria entre Brasil, Emirados Árabes e Fundação Gates lançou um modelo de IA open-source para beneficiar 100 milhões de agricultores.

O setor privado, por sua vez, ampliou seu espaço dentro da conferência, apresentando soluções inovadoras, iniciativas de investimento em ESG e exemplares programas corporativos de descarbonização, com o setor elétrico prometendo investir US$ 1 trilhão em redes até 2030. Essas articulações multipartidárias criaram uma rede complexa que transcendeu as negociações oficiais, influenciando pautas e negociadores.

5.3 Tensão sobre infraestrutura, segurança e críticas à organização

A COP30 enfrentou consideráveis desafios operacionais e estruturais. A grande escala, as manifestações externas e a segurança reforçada geraram críticas de delegados e da imprensa, incluindo a denúncia de “vigilantes clandestinos”. A gestão do evento foi questionada pela falta de transparência e pela capacidade de resposta a imprevistos, especialmente na relação entre o governo brasileiro e a ONU.

Um incêndio no pavilhão da África Oriental paralisou a Zona Azul e levou a ONU a suspender temporariamente o status de território internacional da área, passando o controle para a Polícia Federal brasileira, o que evidenciou a fragilidade das instalações. Apesar desses desafios, os trabalhos foram concluídos por meio de esforços conjuntos, consolidando a experiência do federalismo climático e a participação ampliada como um legado da conferência.

6. A reta final: do impasse ao legado de Belém

6.1 Negociações no limite e o veto dos fósseis

Os dias finais da COP30 foram marcados por um estágio extremamente crítico. A revisão dos textos de rascunho revelou dificuldades significativas em alcançar consenso, especialmente sobre o cronograma para a transição energética. A maior controvérsia girou em torno da exclusão do roadmap para a eliminação dos combustíveis fósseis do texto final, devido a vetos irredutíveis de países produtores, o que adiou a retomada dessa pauta central para a COP31. Essa exclusão gerou fortes críticas, com a União Europeia classificando o rascunho inicial como “inaceitável” e “sem ciência”. Paralelamente, a disputa sobre financiamento climático intensificou-se: a pressão do Sul Global por compromissos vinculantes colidiu com a resistência do Norte em estabelecer metas rígidas, principalmente na operacionalização do triplo aumento do financiamento para adaptação até 2035.

6.2 A diplomacia presidencial e o drama da plenária

Na reta final, a diplomacia brasileira, liderada pelo Presidente Lula e pela Ministra Marina Silva, desempenhou papel fundamental. Lula chegou a retornar a Belém em um movimento atípico para tentar salvar a pauta dos combustíveis fósseis, uma iniciativa que, embora não tenha quebrado o veto, permitiu destravar impasses relacionados ao financiamento e integrar referências explícitas à participação de povos indígenas no texto final. A plenária de encerramento, em 22 de novembro, foi difícil. A sessão chegou a ser suspensa por uma hora após protestos de países como Colômbia, Panamá e Serra Leoa, que alegaram não ter sido ouvidos adequadamente pelo presidente da COP30, André Corrêa do Lago. Superado o tumulto, sancionou-se o “Pacote de Belém”, um conjunto integrado de 29 documentos aprovados por consenso.

6.3 O saldo financeiro e institucional

Apesar das lacunas políticas, o pacote consolidou avanços financeiros relevantes. Destacaram-se o compromisso de triplicar o financiamento climático para adaptação até 2035 e a implementação de mecanismos inovadores, como o hedge cambial de US$ 3,4 bilhões (BC/BID) e a operacionalização do Fundo Florestas Tropicais Para Sempre (TFFF). A criação do Mecanismo de Belém para uma Transição Justa (BAM) simbolizou a institucionalização da preocupação social na transição energética. No entanto, a ausência de metas mandatórias para a eliminação dos fósseis e para a redução rigorosa do desmatamento deixou uma sensação de “copo meio vazio” para cientistas e ambientalistas, transferindo a responsabilidade dessas definições para negociações futuras.

CONCLUSÃO

Em última análise, a Conferência de Belém entra para a história não como o ponto de ruptura definitivo com os combustíveis fósseis, mas como o alicerce da arquitetura econômica necessária para tentar viabilizar essa transição. Ao conectar a preservação da floresta aos mercados financeiros globais e institucionalizar a justiça climática, a COP30 redefiniu as bases do jogo multilateral, movendo o eixo das promessas vagas para os mecanismos de mercado. O sucesso do “Pacote de Belém” não será medido pelas declarações diplomáticas, mas pela velocidade com que os trilhões de dólares desenhados na teoria chegarão à economia real antes que a janela climática de 1,5°C se feche definitivamente.

BÔNUS – Entendendendo a gravidade da crise climática em 8 gráficos

Fonte: Folha de São Paulo

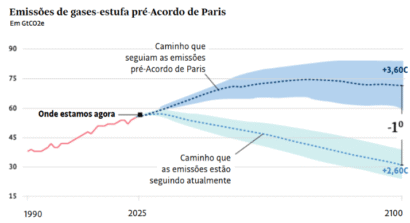

Antes e depois do Acordo de Paris

O Acordo de Paris guiou melhorias na política climática, mas o cumprimento das metas pelos países ainda é questionado.

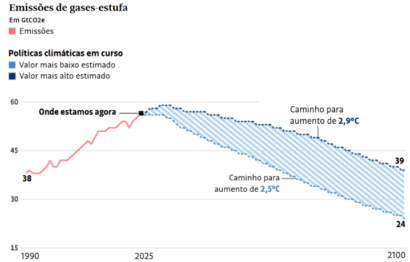

Emissões ainda crescem

O mundo não tem caminhado na velocidade necessária no corte de emissões, que tem aumentado. Ao que tudo indica, elas deverão bater um recorde este ano.

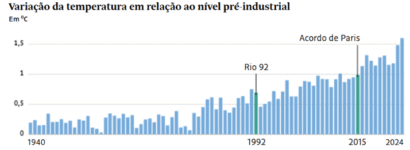

E as temperaturas crescem também

A situação é crítica. As emissões continuam subindo (provável recorde este ano) e as temperaturas batem recordes (2024 foi o mais quente). O mundo caminha para ultrapassar 2°C de aquecimento, violando o limite seguro de 1,5°C e intensificando eventos extremos.

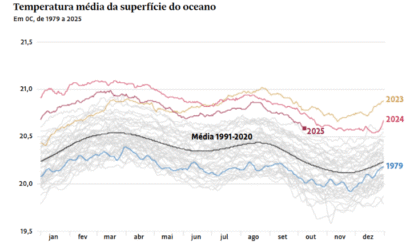

Oceano também sofre

O aquecimento das águas está reduzindo a capacidade dos oceanos de absorver carbono, comprometendo seu papel vital como sumidouro de gases-estufa.

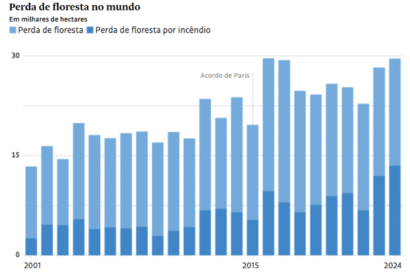

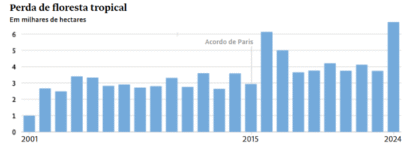

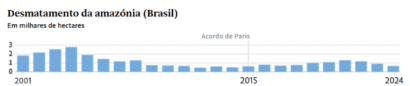

Desmatamento

A crise climática está principalmente ligada ao uso de combustíveis fósseis como fonte de energia. Porém o desmatamento também é uma fonte de emissão de gases-estufa. E a situação das florestas mundo afora também não é lá das melhores.

No Brasil, o desmatamento da Amazônia é a principal fonte emissora de gases-estufa.

Dinheiro para o clima

Há forte pressão para que países ricos financiem a crise. A meta antiga de US$ 100 bilhões foi atingida com atraso, e agora existe uma nova promessa de US$ 300 bilhões anuais até 2035.

4.1 Financiamento climático

4.1 Financiamento climático 4.4.1 A polarização sobre o roadmap dos fósseis

4.4.1 A polarização sobre o roadmap dos fósseis

Como podemos ajudar?

Como podemos ajudar?